|

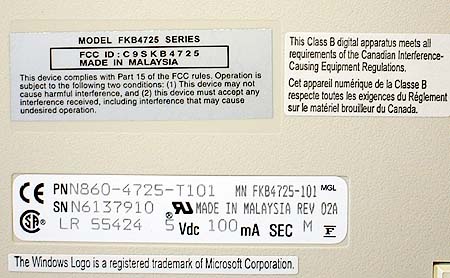

Fujitsu Peerless

Model FKB

4725-101

FCC ID;

C9SKB4725

PN ; N860-4725-T101

MFG Date ; JUL 1998 ?

Curled cable with an AT Plug

Made in Malaysia

"無双鍵"

|

Fujitsu ピアレスを最初に目にしたのは

ミミラボサイト 「魅惑の鍵盤」による紹介だった。

新品だとまた一味違うものだという事だったが、私が入手したものは例によって埃にまみれた中古品でTEXT/DATAキーは充分にその良さを保っていたが横長Enterキーの動作がやや渋く、当ページで紹介するのもつい後回しになっていた。

できれば新しいのが欲しかったのだが、

ずっと待った甲斐があったようでようやく

万年金欠病の私向けの出物にめぐり合った。 NEOTEC の ” ピアレス祭り”

......ネーミングはチト

ダサイがあのあたりは神田明神下に近いので

"祭り" もよしとしよう。

なにしろオリジナル箱がないだけで半額という、箱フェチでない私にはピッタシの価格である。

ついその気になって

予備に1本、そして何気なく覗いたジャンク箱に突っ込まれたキートップ欠落の格安品を分解いたぶり用にと都合3本も買い込んでしまった。

分解用の予備が1本あればスプリングやキートップにも事欠かない。

Mousefan

サイト

で既に紹介されていますので二番煎じではありますが、私もこの

無双剣 ならぬ 「無双鍵」

を取り上げてみます。 いざ お立会い

形状は IBM Model M 風の大柄なもので、 Model M

が上部にスペースがあるのに対して、こちらはスペースバー下が広めになっており、なだらかなカーブによりパームレストとしての役割も兼ねています。

|

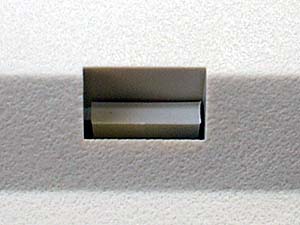

ちょっと広めの前縁 |

|

LED枠部分は本来なら ロゴ

が印刷されているか、何らかのラベルでも貼られるのでしょうね。

LED

はそれぞれのキーに埋め込まれています。 |

|

|

|

キーキャップ裏側 |

印字は

昇華印刷....だと思います。 |

| 底面 |

|

|

上下ボディの連結は Cherry 同様

"ネジ無し パッチン メチャカンタン方式"です。 よって分解する時は否応無しに竹下景子さんの顔が目の前に浮かびます。

|

|

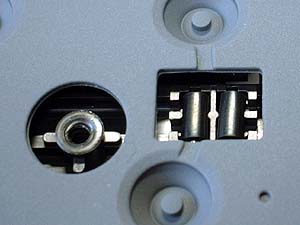

こういう爪が前縁 5箇所にあるだけ。 |

|

スタンドのデザインはシンプル。

画像左側面(通常の状態では本体右側

)に見えるのは Mouseか

10キー接続用の穴の蓋だと思われます。

コントローラー部を見た限りでは 10

キー用ではないかと思われます...本体に

10キーはあるのでよくわかりません。 |

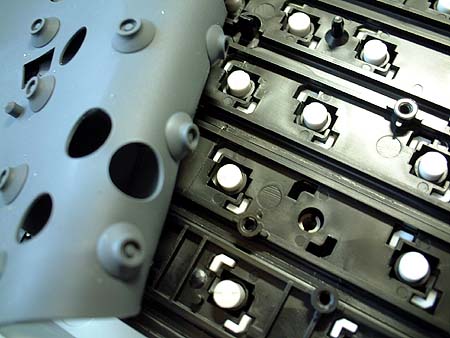

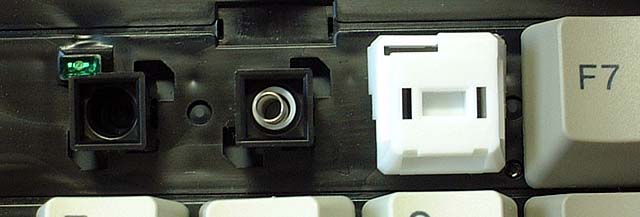

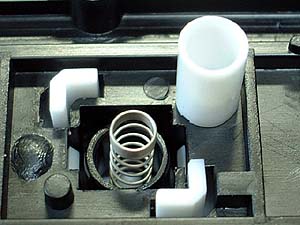

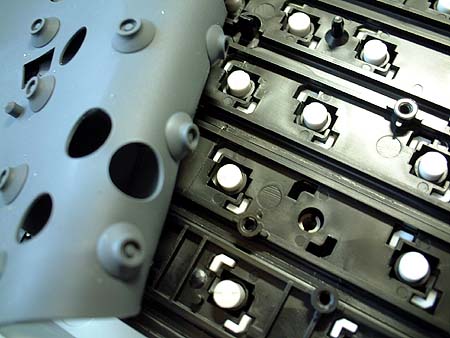

| 軸構造 |

|

|

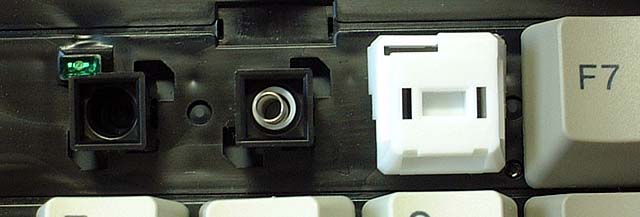

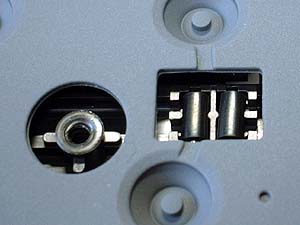

左がLED付きのアクチュエーター部。

中央は軸だけ抜いたもので バネと白色樹脂製カップ

ブーツが見えます。

その右は軸をセット、更にその隣はキーキャップを被せた状態。

注 : 樹脂製の白色カップ:

ラバーカップと紛らわしいので mousefanさんに倣って

ブーツ に改めました。

|

|

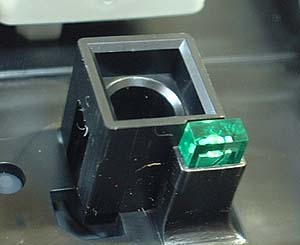

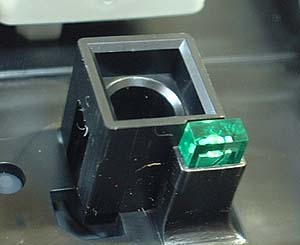

LED付きの軸受け部のクローズアップ。

軸のオーソリチー mousefanさんによれば、軸受け部は縁の立ち上がりが無いものが存在在するようで、AX

キーボードがそのようになっているとの事です。ちなみに IBM Model M

同様、 軸受け部はプラスチック

プレートと一体成型で作られています。

|

|

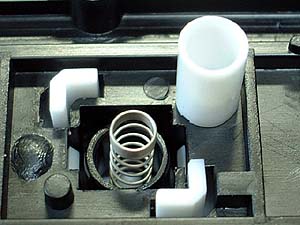

裏側から見たアクチュエーター部。

右側に立っているのはスプリングから外した白色樹脂製ブーツ。 |

|

左は Chicony KB-5161ALPS青軸のスプリングで

右が本機のスプリング。

スペースバーの軸には赤線が書き込まれていたのですがスプリングそのものは同寸でした。 |

|

軸、というかキートップベースというか...と、スプリング、並びに樹脂製ブーツ。

軸部分並びにブーツの樹脂はすべり易い素材使っているようです。 |

|

スペースバーのスタビラーザーは一見

他と変わらないように見えますが、支点部にバネが仕込まれていて常にスーペースバーを持ち上げる方向に作用しておりバーの戻りをサポートしています。

反面 重さ にも繋がるようです。

ちなみに 他の大型キーにスタビは付いていません。 |

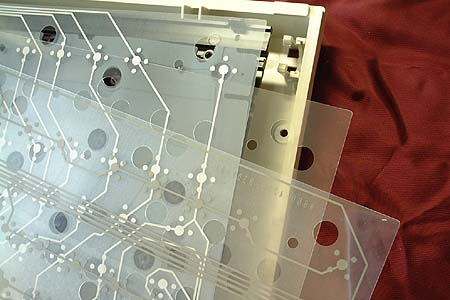

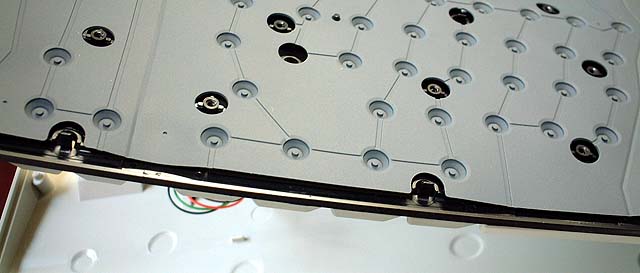

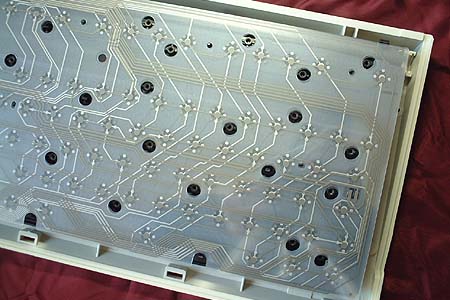

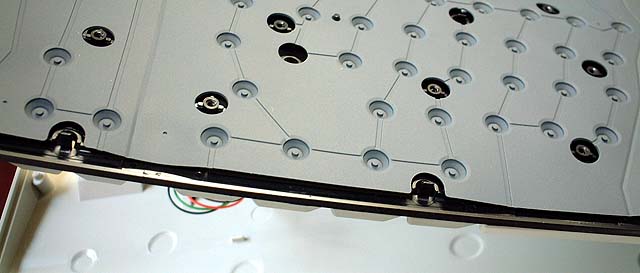

内部構造

スイッチプレートは Model M

とほぼ同様で、

プラ製のアクチュエーター一体成型プレート

--> 黒いラバーシート --> 三層のメンブレンシート

--> スチールプレート という構造です。

|

|

Model M と異なり、 スチールプレートは 29個

のネジでプラプレートに固定されており、万一の際のメンテナナンスという観点では

Model M のそれを改善したといえなくもありません。

スチールプレートは M

のそれより若干薄めかつ重量も軽くなっています。(

秤りが無いので手持ちの感触 )

位置決め用のガイドは 上部に 4箇所、 中間部 に3箇所 の都合 7箇所。

加えてプラプレート側から上下6個と 中央部

3個の爪で保持されており

組み立ても容易です。

|

|

鉄板をプラプレートに固定しているネジ |

|

鉄板をプラプレート定位置にセットする爪。

位置決め用のガイドピンとこの爪のおかげで組み付けが容易です。 |

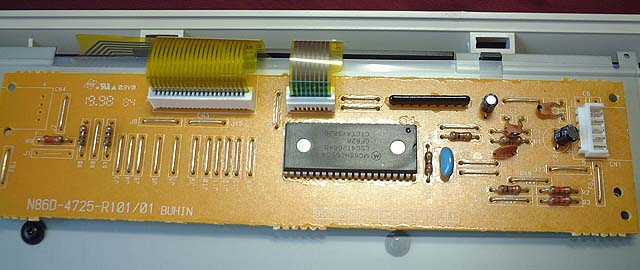

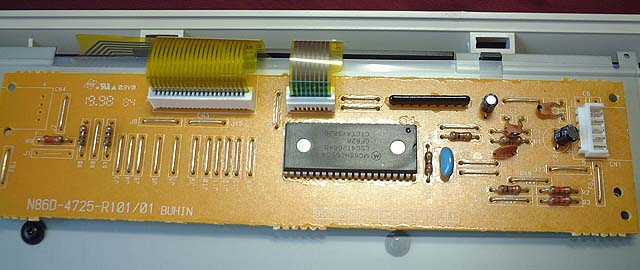

| コントロール基板 |

|

|

基板は比較的大きめ。

右がケーブルコネクタ。

左端に用途不明の隠し蓋に繋がると思われるコネクタ用のリード穴が見えます。

|

|

エンコーダーCHIPはモトローラー製らしい。

基板製造は 98年第19週でCHIPの方は

第20週、という事のような... |

| 因みに1990年製の古い型違いのモデルでは

Intel Chip が使われていました。 |

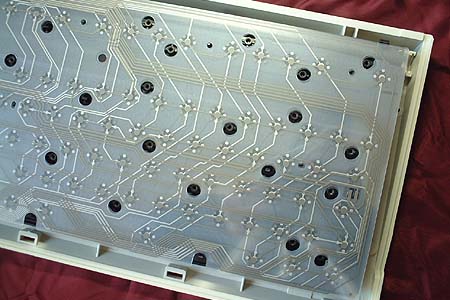

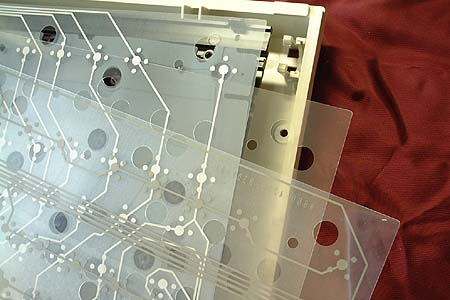

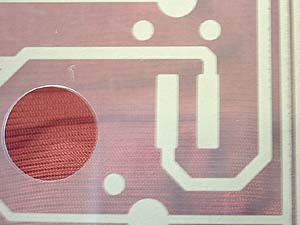

| メンブレンスイッチ |

|

|

29個のネジを外してメンブレンシートとご対面 |

|

3層シート |

|

メンブレンシートをめくると、ラバーシートが顔を出す。

このあたりもModel

Mの造りととても似ています。

もっともこちらの方は単なるラバーシートではなく、ラバーカップ一体のシートです。 |

|

ラバーをめくるとコイルスプリング先端にセットされた白色樹脂パーツが顔を出します。 |

|

ラバーカップ部の拡大。

実はクリック感を探るためにこのラバーカップ部分を切り割いて調べるつもりだったのですが、どうやら

ラバーそのものより

コイルと樹脂パーツならびにアクチュエーターがクリックの秘密ではないかと思われたので美しいラバーシートをオシャカにするのはとりあえずパスすることにした。 |

|

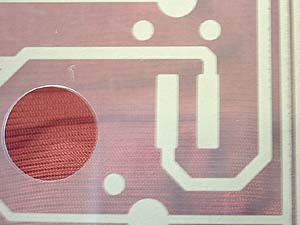

LED部分のメンブレン上のパターン |

|

LED端子部分はラバーがくり抜かれていて直接メンブレンパターンに押し付けられて導通するようになっている。

この部分は mousefanさんによる解説

ページでご確認ください。 |

|

|

プラプレートのたわみ具合を撮りたかったのですが、この画像ではよくわかりませんね。

要するにけっこう薄くてたわみますが、これは

IBM Model M も同様です。 |

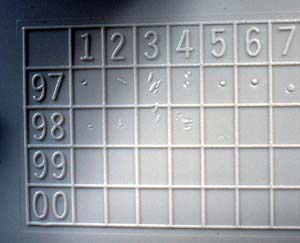

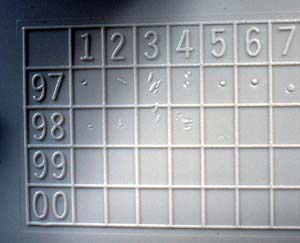

| 生年月日 |

|

|

底板の刻印。 FUJITSU

のこの種の刻印はさっぱりわからないが、1998年4月

から 6月

にかけての製造という事ではないかと思う。

Windows キー付きである事を考えると妥当なところ。 |

|

|

|

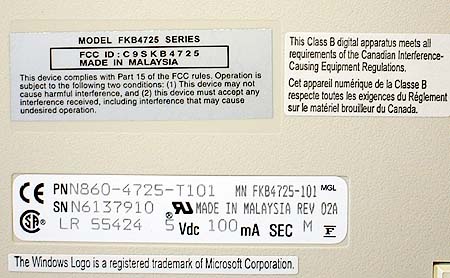

ラベルはもとよりボディ表面にも

Peerless の文字は無く、

要するに元箱に書かれているだけなのでしょうね。 |

このキーボードの最大の特徴はなんと言っても

PEERLESS の由来であろうその軸機構にあります。

スイッチそのものは メンブレン

+ラバーカップ方式ですが、

ラバーカップを押すスライダ部分は 5576-002

同様スライダ内にコイルスプリング

とブーツが仕込まれており、ブーツがラバーカップを押し込みラバーカップが座屈する事でメンブレンスイッチの導通を得る、というけっこう変わった方式です。

002

板バネはスプリングがブーツに押し込まれて一体となっているのに対して、ピアレスは樹脂製ブーツとスプリングはフリーな状態になっている点が異なります。

ラバーカップを座屈させるだけならかような複雑な構造である必要は無く、単に固定軸を使えばいい訳ですが、この風変わりな軸構造を採用する事で独特の押し込み感と軽微なクリックを作りだしており、ゴムの座屈感

(ペッコン・ペッコン、ムニュッ

とした感触)はクリック音によりかなり薄められいて、タイプする側はあたかもソフトなメカニカルスイッチに触れているかのような錯覚に陥ってしまいます。

いうなれば 5576-002

の金属板バネがラバーカップに置き替わったことで金属バネの硬質な感触が

「まろやか」になった、というところでしょうか。

何故 クリックが発生するか?

ALPS スイッチやCherry MX と異なり、構造上

音を出すための出っ張りというものは存在しません。

当初はラバーカップが座屈する際に音を発し、樹脂ブーツや軸受けで増幅されるのかとも考えたのですがどうも違ったようです。

ラバーカップを上から細い棒で押し込んでみるとラバー

カップは単に 「 ペコッ! 」 と座屈するだけで即ちタクタイルフィ-ルをつくり出しますが、このままでは音はまるで感知できません。

つまり 「 ペコッ!

」というのは指先がタクタイル感として感じるのであって

音 が聴こえるわけではありません (

押し方で軽いペチッツ

という音が出る場合もありますが総じて無音 )。

次いで白い樹脂パーツをセットし、これを棒で押し込んでみると...あら不思議、

「チッ」という 軽い音が聞こえます。

この音はスライダやキートップを嵌めた通常の状態の音とも若干異なります。

更に樹脂製パーツにバネをセットしてこのバネを押し込んでやると、かなり通常状態(

軸とキートップを嵌めた状態 )に近い

クリック音が 押し込みと戻りで聞こえてきます。

これからすると

ピアレスのクリック音は軸の押下に伴ないコイルスプリングを介して押し下げ圧がかかった白色樹脂パーツがラバーカップの座屈により急激に落ち込むことに伴ないアクチュエーターの内壁とぶつかる事により発せられる音であり、戻りの音はリリースに伴ないラバーカップが

ポッコン

と樹脂パーツを押し戻す事により内部のコイルバネが踊り、かつ樹脂パーツも壁にぶつかる音なのではないかと想像します。

もちろんこれにはスライダを実際に装着した時のアクチュエーター枠上端とスライダ上部構造との衝突なども複雑に絡み合っているのかもしれません。

細かく見るとけっこう微妙な動きでクリック感を出している軸機構ですが、通常タイプするときはいちいちそんなことを気にしているわけではなく、要はタイプして心地よいかどうかに尽きるわけであり、その意味でこの

唯一無比

と名づけられたのピアレス方式は名前の通りかなり独特の、そして心地良い打鍵感をもたらしています。

などと勝手に想像しておりますが、もちろん間違っているかもしれませんので、皆様もここは一つ無双鍵を入手されて実際に怪しくも不思議なソフトなクリック感を味わってみましょう。

なにしろ PEERLESS

ですからキーボード好きなら最良の状態のものを持っているにこしたことはありません。

中古だとその保管状態・使用環境により大型キーの動作に渋さが感じられたりします。

追記

Qwerters

Clinic に構造詳細が掲載されてました。

キーボードに限らずネーミングはとても重要な要素だと思います。

キーボードの場合は Model ナンバー.で事足りている場合と

Omnikey とか Real Force

などのように「呼称」を持つ場合がありますが、

この Fujitsu キーボードも RealForce

に負けず劣らずの名称です ( 響きだけだと

ピアス と間違えてしまいそう )。

個人的には -Less というのがどことなく 「

良いものが欠落している」ような錯覚に陥ったりするのですが、

PEERLESS = 比類の無い、 二つと無い...etc

というのは相当に自信に溢れた Naming

であり、スイッチの性格をかなり的確に表していると思います。

ボディの質感、あるいは外観のトータルデザインという面では見劣りする面もありますが、「うるさいメカニカルは嫌い、 しかし ムニュムニュ

ポッコン な ゴムの感触も耐えられない」

という実務派にはもってこいのキーボードではないかと思います。

ちょっと修正していて気がついたのですが、

中古の場合

大型キーの動きが渋くなるという事は新しいうちに支持側に

Smooth Aid

を塗布しておくと長持ちするのではないかと思うのですがどうなのでしょう。

2004.11.22

|