|

NEOTECK

MCK-89S

Sandy's Special

Upgrading MCK-89S

using Real ALPS switches

|

to |

|

|

Part II

簡易ALPSスイッチはもしかしてそっくりそのまま

旧スイッチと差し替え可能ではないのか?

英語版

で試してみたとことろスイッチの内部構造は異なるものの

3種類の簡易ALPS

はいずれも接点部リードの位置が旧品とまったく同じでユニット毎入れ替えが可能である事がわかりました。

ならばやってみよう。

というわけで、 MCK-89S 購入と同時に秋葉で APPLE EXTENDED

オレンジ軸 を \1,000 で購入。

トップカバーはこんがりと焼けていますが外見はこの際

関係無い。 スイッチさえまともならそれで充分。

I. 準備するもの

① MCK-89S

② Apple Extended

Keyboard、あるいは他のお気に入りのALPSスイッチキーボード

③ ハンダ吸い取り器 ( 私は HAKO の SPPON

No 18 を使用しました。 )

④ ブチルゴムテープ (

ブチルのみのテープと 鉛シート付きのテープ )

⑤ 薄いゴムシート

⑥ 両面テープ

④ , ⑤, ⑥

は重量増とケースのダンプ用なので無くても構わない。

ついでなので試す事にしただけ。

その気があれば SPARCさんの

キーボードの部屋で見られるようにキートップ内に詰め物などをするのも良いのかもしれない。

II. 手順

-

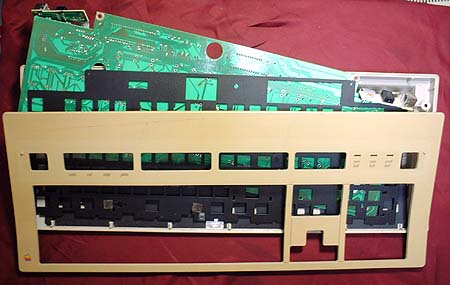

MCK-89Sの分解

MCK-89S のキートップを抜き取り分解する。 その後

スイッチ基板から簡易スイッチを全て抜き取る。

スイッチマウント鋼板の裏面に

ブチルゴムを適当に貼り付けて鋼板をダンプする。

ただし貼り付けスペースは限られているので効果は薄いかも。

-

APPLE拡張から全てのスイッチを抜き取る。

-

スイッチの移植

抜き取った APPLE拡張のオレンジ軸スイッチを MCK-89S

の基板に移植する。

動作テストをしてOKなら

オレンジ軸スイッチを分解して上部ケース、軸を洗浄する。

-

底部キャビネットのダンプ

底部キャビネットの内側 上部から 2/3 程度に

鉛シート付きブチルゴムを貼り付け、手前側は不要なショート事故を防ぐため薄いゴムシ-トを貼り付ける。

-

洗浄、乾燥が済んだ

ケース・軸 に潤滑処理を行いスイッチを組上げる。

-

完成

III 手順の詳細

1.

MCK-89Sからのスイッチ抜き取り

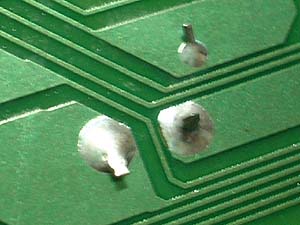

ほぼ半数のスイッチのリードの一方が折り曲げられているので、これを誤って折らないように注意しながらハンダを吸い取る。

作業自体は先に折り曲げられたリードを直立させた後にハンダを吸い取る方が楽ではあるが、誤ってランド部分を痛めてしまう可能性無きにしも非ず。

一旦

全てのハンダを吸い取った後でハンダゴテを当てながら細いドライバなどで注意深く

リードを立てたほうが良いのかもしれない。

|

|

|

|

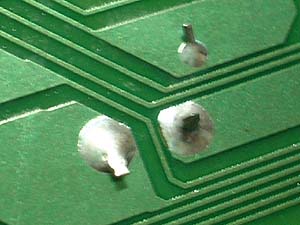

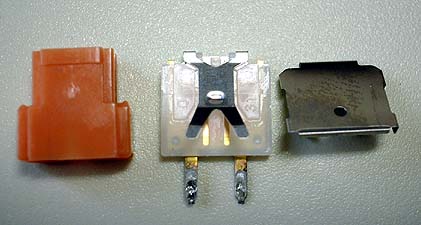

PART I

でも触れましたが。画像のように一部のリードが折り曲げられている。

これを垂直に立てないと抜き取りが困難。 |

スイッチそのものは内部のタクタイルバネとコイルスプリング以外は再利用しないのだが、基板を痛めてしまっては元も子も無いという事を忘れずに...

コイルスプリングは今回はオレンジ軸の物を使用しますが、補修用として大事に取っておきましょう。

尚、 キートップは先に抜いておいた方が安全です。

キートップをつけたままハンダを吸い、キートッププラーで引き抜くとうまい具合にスイッチユニット全体を基板から抜き取ることも可能ですが、今度はキートップを軸から抜いてやる必要がある。

MCK-89S

のキートップは弾性があるので先の曲がったラジオペンチなどを用いてうまく抜いてやる事も可能ですが、

まかり間違ってキートップを壊さないとも限りません。

|

|

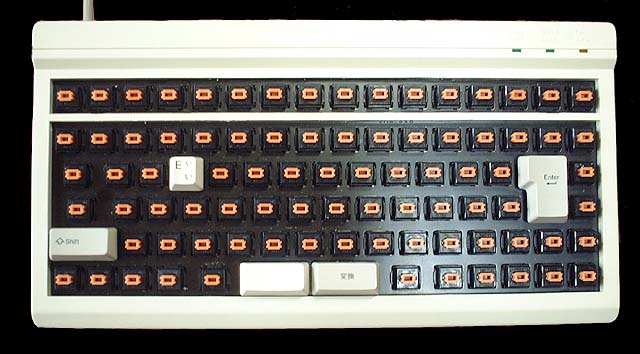

実は作業をホイホイ初めてしまいキートップを抜く事を忘れてしまった。

上の画像はハンダ吸い取り作業の後、キートッププラーでキートップを抜いた状態。

ブランクの部分はキートッププラーでスイッチユニットごと抜き出されたもので、これらのスイッチのキートップは画像左上の先端の細いペンチでユニットから抜き取りました

(幸いに一つも壊れなかった )。 |

ハンダを吸い取った後は表側からスイッチを抜き取る。

横から平面竹串などで押し込んでやるとツメが解除されて片側が持ち上がるので後は指先でつまんで持ち上げてやる。

どうしても抜き取れない時は上ケースを外すとスムースに抜き取ることができる。

スイッチを抜きとったら好みに応じて鋼板のダンプ処理をする。

ブチルゴムはそのままだと熱で垂れたりあるいは埃がまとわり付いたりするのでラバーシートなどでブチルゴムをカバーする必要がある。

当初はそうする予定であったが、手持ちのラバーシートがやや厚すぎたのと、いずれにしろかなり細く切り取った上で端はブチルゴムを囲うようにうまく接着しなければいけないので面倒だな~と思っていたところ手抜き解決策に気がついた。

「 おお、セパレーターを剥がさずそのまま使っちゃえ

」.... 露出部が埃に弱いが...

2. APPLE 拡張

からのスイッチの抜き取り

拡張の方は大半のスイッチリードが直立のままだが、当方の入手品は

15個くらいのスイッチは

2本のリードが折り曲げられた状態になっていた。

少なくとも89個のスイッチをうまく抜き取ってやるため、基板ランドが壊れることは気にせずに

リードを折らないことを優先して作業を進めた。

全てのリードからハンダを吸い取ったら、 基板と

鋼板の隙間にマイナスドライバを差込み、テコの要領で鋼板ごとスイッチを基板から外します。

その後、スイッチユニットの固定ツメを解除しながら鋼板からスイッチユニットを抜き取ります。

ドライバを差し込んで...など

荒っぽく感じるかもしれませんが、ハンダ除去を手抜きせずにやっておけばあまり問題はありません。

MCK-89Sでも同じようにやればいいのでしょうけど、基板を再利用するので万一ハンダ吸い取りが不十分な箇所があった場合

ランドを傷めてしまう恐れがあるのであまりお勧めできません。

|

|

|

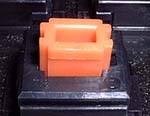

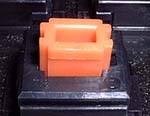

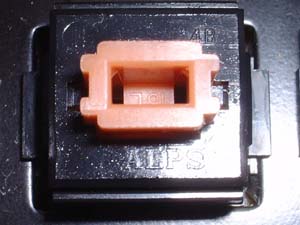

APPLE EXTENDED K/B から抜き取った

オレンジ軸スイッチユニット。

この時点ではケースの分解はしません。

|

|

|

|

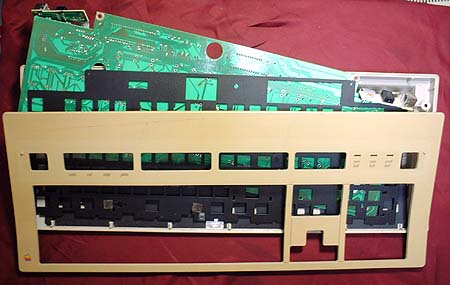

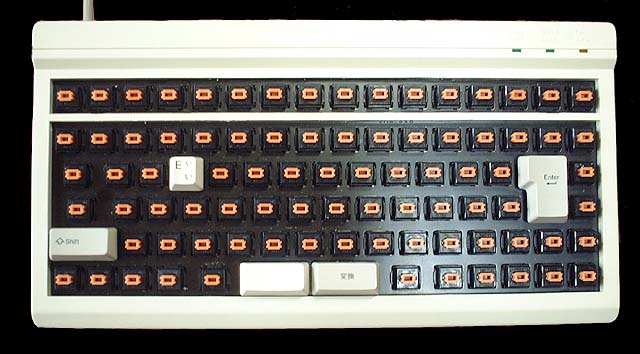

スイッチを抜き取られた

コンガリお肌の APPLE EXTENDED KEYBOARD

|

3.

オレンジ軸スイッチの移植

MCK-89S の鋼板は NMBメカニカルなどと異なり

基板と鋼板の位置決めをするネジ類はなく、

スイッチ全体で基板と鋼板を連結しています。

鋼板の隅にスイッチユニットを埋め込み、基板のリード穴に合わせてスイッチを仮止めし、更に残る3ヶ所の隅に同じようにスイッチを取り付ける。

基板全体をひっくり返してしっかり押さえつけながらスイッチのリードを順次

ハンダ付けする。

四隅のスイッチを取り付けたら再びひっくり返し表側から全てのスイッチを取り付けていく。

スイッチのリードは前もってケース底面から垂直に出るように調整しておく。

また無駄なハンダはハンダ吸い取り線などで処理しておくとよい。

(私はハンダゴテで撫でるだけにしました )

|

|

四隅を固定した後、残るスイッチを順次セットしていく。

|

全てのスイッチをセットしたらひっくり返してリードをハンダ付けする。

基板がスイッチユニットの底部と充分密着するように押し付けながら中央部から外側へとハンダ付け作業を進めると良い。

|

オレンジ軸スイッチを全て取り付けた状態

画像がボケまくってしまったので

小さい画像で... ^^; |

|

この後でスイッチケースを分解することになるが、

スイッチユニットを正しく取り付けるためには軸・スプリング・接点ユニット・上ケースが全てセットされた状態でないと接点ユニットを正しい位置・姿勢でハンダ付けすることができない。 |

4. ケ-スのダンプと質量増

これも好みの問題。 必要無いと思う方はスキップ。

鉛付きブチルテープはたぶん東急ハンズで買ったのだと思う。

ホームセンターなどでも扱っているかもしれない。

10年以上も前にオーディオに凝っていた頃スピーカーのダンプ用に買い求めたものがジャンク箱に入っていたのでそれを利用しました。

適当に切って適当に貼り付けましたが、手前側は基板とケースのクリアランスが小さいのでブチルテープは貼りません。

鉛は導通があり

基板側のリード先端のショート事故があるといけませんので薄いラバーシートを両面テープで貼り付けます。

|

鉛シート付きブチルゴムテープを貼った下部ケース内側。

小さな切れ端は意味があるのではなく単純にカットした残りを再利用しただけです。

ケチともいいます。 |

|

鉛シートと基板のショート防止に貼ったゴムシート。

Apple拡張のEMIシールド紙片を手前側にセットするのも良いかも。

使えるものは何でも利用しよう。 |

尚、重量増がメインであれば、たとえばAPPLE拡張のスイッチ取り付け鋼板を適当にカットして貼り付けるというのも良い方法だと思います。

最初の予定では上端から中央部分にかけて鋼板をカットしたものを接着し更に鉛シートを貼り付ける予定でしたが、

作業しているうちに忘れてしまいました。

そして

完成...となるはずだが、その前に埃だらけだった

拡張キ-ボードのオレンジ軸スイッチケース並びに軸を洗浄しなければいけません。

ここまでやったら手抜きせずにベストな状態で仕上げましょう。

とりあえずその前に動作テストは済ませましょう。

当方は OK でした \(^O^)/

|

|

|

スイッチのアッパーハウジングを洗浄のため全て抜き取った状態 |

|

|

|

使用したオレンジ軸スイッチ

コイルスプリング; 全長 11.2mm ( 基準11mm

と思われます )のクロメート処理。

接点部部材; 乳白色ASSY

ALPSロゴ; ケース上面並びに底面双方に刻印有り。

ケース上面スリット; 有り

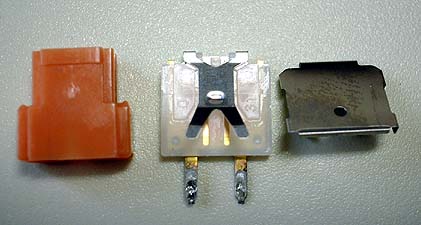

ちなみに今回は オレンジ軸標準のノンクリック

タクタイルバネは使用せず、簡易スイッチで使用されていた

クリックタク タイルバネを仕込むことで オレンジ軸クリック仕様

とすることにしました。

ならば最初から青軸スイッチを使う、という方法もあるわけですが、青軸スペア

は XT

83クローンしか持ち合わせがなく、スイッチ数が不足する。

何しろオレンジなら \1,000

で105個手に入るわけだし...

|

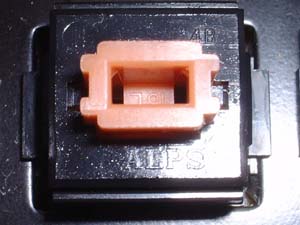

| ケースとロゴ |

|

|

|

ロゴは上下逆です |

ALPSロゴの拡大 |

|

|

ライトで反射していますが、このロットは

上部ケースにもロゴがあります。

ケース短辺側には スリットが見えます。

|

|

|

|

|

オレンジ軸スイッチ内部 |

軸・接点ユニット・タクタイルバネ

画像のタクタイルバネはオレンジ軸スイッチの

標準品(今回は使用せず )

接点ユニットの部品構成は こちら

( Mousefan

) |

|

完成 |

|

|

|

ALPSオレンジ軸スイッチを仕込んだ MCK-89S

|

|

|

Sandy's Special

NEOTEC MCK-89S、

ALPSオレンジ軸スイッチ・クリック仕様

特別バージョン、

秋葉原 NEOTEC にて特価販売中 ( 素材だけ

^^; )

Uploaded 2004. 08.15

MCK-84 は青軸もしくは

緑ノンクリックへリニアへの換装計画中

08.16 追記

軸ケースが乾いたので簡易潤滑処理を済ませ、オレンジ軸のノンクリックタクタイルバネを

89S

のクリック・タクタイルバネと取り替えて組み込んでみました。

どうやら MCK-89S のクリックバネは

形状、接触部の角度などほぼ

旧品ALPSクリックと同じなのですが材質が異なるのか、総合的な感触が

青軸などと比べて強めに感じられます。 SGI 950900

に仕込んだ

白軸クリックスイッチのコイルスプリングは今回のものと同じで

クロメート、全長 11mm、 巻数 8

なのですが、クリックはやや軽めで落ち着きがあります。

ということは MCK-89S

のクリック・タクタイルバネの出来がイマイチ、という事なのかもしれません。

いずれにしても土台は一級品ですから、強めのクリック感が嫌になったらそのときはオレンジ軸標準のノンクリックに戻すかあるいは

他のALPS からクリックバネを分捕るか.....

ブチルゴム並びに鉛によるダンプ効果は上々で、底突き時の感触がとても落ち着きのあるコツンという音に変わっています。

たった200gではありますがブチルゴムと鉛による質量増も貢献しているのだと思います。

ENTER KEY はやや暴れ気味なのでこの部分は、下で紹介する

走風釜

さんの表面からのダンプ処理を試してみようかと思います。

ヘルスメ-ターで計測したところ 1.0kg

の表示でしたので重量増は 200g

そこそこですが、未処理の英語版と比べると明らかに重量増が感じられます。

単に重量を増やすのではなく適切な

ダンプ処理

も打鍵感向上には重要なポイントであると実感いたしました。

Part I 末尾の関連サイトでもご紹介いたしましたが

陶芸家の方によるH/P 走風釜

で紹介されている FILCO

FKB-89J の鉛シートによる静音・防振対策はなかなか効果的なのではないかと思います。

手持ちの材料では

鉛シートはブチルゴム付きのものしかありませんでしたので、加工の観点から鉛付きブチルテープを鋼板に使用するのはみっともないと思い、

ブチルゴムテープを裏面から貼り付ける方法を取りましたが、走風釜サイト管理人さんのように鉛シートを2層にわたって敷き詰めると共振防止効果は非常に高いと思われます。

工作を始める前にリサーチしておくべきでした。

関連サイト ( 順不同 )

NEOTEC

; MCK-89S

Mousefan

; MCK-84FX

ALPSスイッチについて

SOHO

Pastral ; こだわりギア>鍵盤群

魅惑の鍵盤(Keyboard

Maniacs ) ; MCK-84

英語版の古いタイプ

Hama's

Homepage ; 我が愛しのキーボードたち

英語版 MCK-86

Extended II

のダンパー付きクリーム軸換装

+ノンクリックリニア

走風釜

; FFILCO

FKB-89J改造機 陶芸家による改造記で

防振・防音を施しています。

10.09 追記 ブチルゴムテープ

ブチルゴムテープについて質問がありましたので追加しました。

正式名称は ポリイソブチレン ( Polyisobutylene

)というようです。 ここ

に簡単な解説が載っています。

人工芝の貼り付けとか屋根の防水シート貼り付けとかに使うようですが

共振防止に有効で、オーディオ機器の共振防止などでよく使われます。

ものを貼り付けるのが本来の用途ですので表面がベタつきます。

一度貼ったらきれいにはがすのは困難ですので使用の際は覚悟を決めてやりましょう。

ブチルテープは秋葉原のオヤイデ電気で入手可能のようです。

たぶん大きなDIY

ショップでも扱っていると思います。

|

|

|

ブチルテープ |

鉛シート付きブチルテープ |

|

|